PERSON

三島由紀夫について

もっとも早くから 世界を舞台に活躍した作家

Introduction

三島由紀夫は 1925年(大正14年)に東京に生まれました。その満年齢は昭和の年数と一致し、彼が昭和の日本を代表する作家であることを象徴しています。同時に三島は、日本の近代文学者の中で、もっとも早くから世界を舞台に活躍した作家の一人でした。いかなる言語圏、文化圏にも、必ず三島文学の愛読者がいるのです。

もっともナショナルなものが、もっともインターナショナルでもあるという二面性がここにはありますが、古典的な秩序を重んじながら、過激にその秩序をかき乱したという点でも、洗練された美の創造者でありながら、野卑で低俗な力強さに惹かれ続けたという点でも、三島は二面性を帯びています。このため、三島を読む人、見る人の立ち位置次第で、時には互いに矛盾する無数の三島の顔が現われてきます。

三島由紀夫文学館には関連の刊行物や映像資料はもちろん、草稿類や創作ノートなど多数の直筆資料も収蔵、展示されています。これらの貴重資料に触れることによって、無数に広がる三島由紀夫の中から、あなたの三島を見つけ出してください。

Mishima Yukio's

HISTORY

三島由紀夫の生涯

Mishima Yukio's

WORK

三島由紀夫代表作品

『花ざかりの森』

学習院の師・清水文雄の紹介により、雑誌『文芸文化』(1941年9月~12月)に4回にわたって掲載されました。はじめて「三島由紀夫」という筆名で発表された小説で、当時三島は学習院中等科の5年生。16歳でした。

この小説では、語り手の「わたし」が、自分自身の幼年期を回想し、さらには祖先の生涯を平安朝にまで遡ることで、「生」の蘇りを体験します。しかしその蘇りは、「死」とほとんど見分けがつきません。

生がきはまつて独楽こまの澄むやうな静謐、いはば死に似た静謐

という表現が心を打ちます。結末のシーンが、三島最後の作品『豊饒の海』のそれを思わせることにも驚かされます。連載が完結したのは1941年12月。ちょうどその時、真珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発しました。

『仮面の告白』

永いあひだ、私は自分が生れたときの光景を見たことがあると言ひ張つてゐた。

こう語り始める青年が、自身の同性愛を告白してゆくという形をとった小説です。前半の圧巻は、聖セバスチャンの殉教図を見た「私」が激しい欲情を覚えるシーン。後半、「私」は自分を騙だまして女性と交際しようとしますが、もちろん、その試みは成功しません。「私」は自身に向かってこう言います。

お前は人間ではないのだ。お前は人交はりのならない身だ。お前は人間ならぬ何か奇妙に悲しい生物だ

発表されたのは1949年(昭和24年)。戦中戦後という時代を背景に、一人の青年の性と自意識のドラマが描かれます。原型になった作品の一つに「扮装狂」があります。

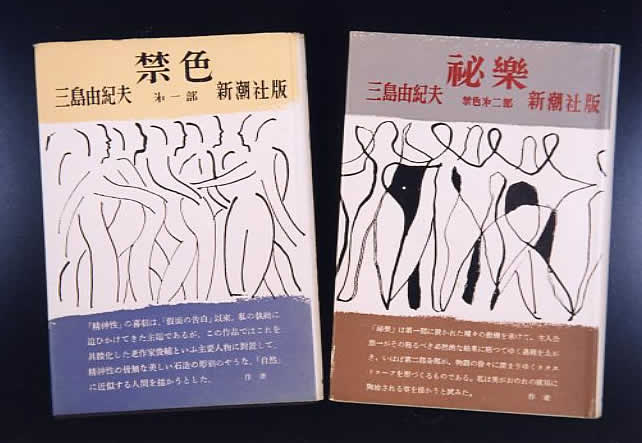

『禁色』

『禁色 第一部』、『禁色 第二部(はじめ秘楽と題して発表されました)』は、占領下の東京の同性愛社会を描く長編小説です。主人公は美青年・悠一。その悠一を使って、自分を裏切った女性たちに復讐してゆく老作家・俊輔。その策略は成功するように見えましたが、思わぬ障害が生じます。俊輔が悠一を愛し始めてしまうのです。

『俺はこの美しい青年に肉感を感じてゐるのではないか』と彼はぞつとして考へた。『そうでなければ、こんなに胸苦しい感動の生れるわけはない。いつのまにか、俺は欲望を抱いてゐたらしい。ありうべからざることだ。俺がこの若者の肉に恋をしてゐる!』

予想を裏切る全篇の結末は、芸術とは何かという問いに対する作者の応答でもあります。同時にこの小説は、世界史的に見ても例のない巨大な占領都市・東京の一大絵巻ともなっています。

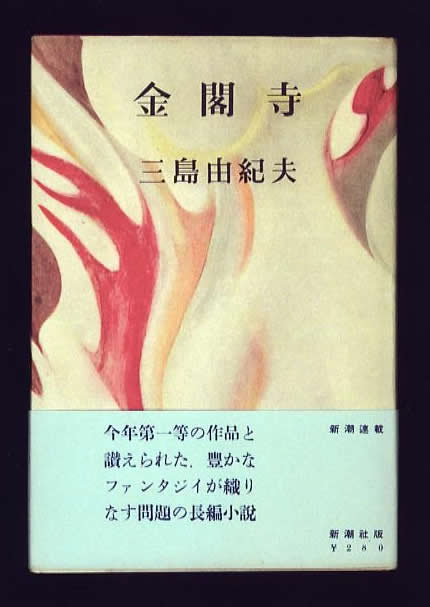

『金閣寺』

1950年(昭和25年)7月2日、徒弟僧が金閣寺に放火しました。この事件を小説化したのが三島文学を代表する傑作『金閣寺』です。放火に先立って、主人公の「私」はこう考えます。

今私の身のまはりを囲み私の目が目前に見てゐる世界の、没落と終結は程近かつた。日没の光線があまねく横たはり、それを受けて燦きらめく金閣を載せた世界は、指のあひだをこぼれる砂のやうに、刻一刻、確実に落ちつつあつた。

こうも考えます。

六月二十五日、朝鮮に動乱が勃発した。世界が確実に没落し破滅するといふ私の予感はまことになつた。急がなければならぬ。

こんな異常心理を描くことに意味があるのか疑問に思う読者がいるかもしれません。しかし、文学はいつも「正常」ではなく「異常」さの味方ではないでしょうか。私たちは誰しも「異常」なものを抱えており、文学はそれを代弁するとともに、昇華してくれるのです。国境を越え時代を越えて、『金閣寺』が愛読されるゆえんです。

『鹿鳴館』

日本の近代劇を代表する作品です。時は1886年(明治19年)11月3日の天長節(天皇誕生日)。鹿鳴館外交を強力に推し進める政治家・影山伯爵、影山と対立し反政府運動を展開する清原、清原のかつての恋人で現在は影山夫人となっている朝子、その朝子と清原の子・久雄の四人が、愛憎劇を繰り広げます。

影山 ごらん。好い歳をした連中が、腹の中では莫迦々々しさを噛みしめながら、だんだん踊つてこちらへやつて来る。鹿鳴館。かういふ欺瞞が日本人をだんだん賢くして行くんだからな。

朝子 一寸の我慢でございますね。いつはりの微笑も、いつはりの夜会も、そんなに永つづきはいたしません。

文学座の創立20年記念公演の締めくくりとして企画されたもので、初演は1956年(昭和31年)。鹿鳴館外交をめぐる政治状況を背景とする悲劇ですが、同時に戦後日本の政治、社会を批判する寓話劇ともなっている傑作です。

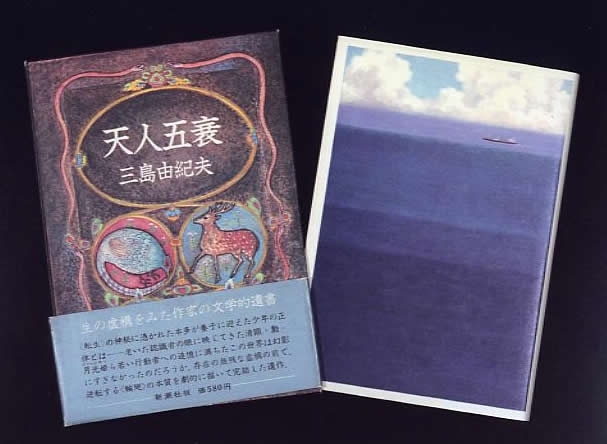

『豊饒の海』

前景の兵士たちも、後景の兵士たちも、ふしぎな沈んだ微光に犯され、脚絆や長靴の輪郭をしらじらと光らせ、うつむいた項や肩の線を光らせてゐる。

これは『豊饒の海』四部作(『春の雪』、『奔馬』、『暁の寺』、『天人五衰』)の冒頭に記された、日露戦争の戦死者を弔う光景の一節です。以後物語は、大正、昭和(戦前、戦中、戦後)と進んでゆきますが、主人公は巻ごとに生まれ変わります。『豊饒の海』は輪廻転生の物語なのです。しかし小説は、ある残酷な結末を迎えます。作品巻頭からの登場人物である本多老人が、最後に辿りつく庭の描写は、世界文学史のなかでも屈指の名文です。

これと云つて奇巧のない、閑雅な、明るくひらいた御庭である。数珠を繰るやうな蟬の声がここを領してゐる。そのほかには何一つ音とてなく、寂寞を極めてゐる。この庭には何もない。記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまつたと本多は思つた。庭は夏の日ざかりの日を浴びてしんとしてゐる。・・・・・・

この結末は、日露戦争以降の日本の近代史の無残な到着点を暗示してるようにも見えますが、それだけのものではありません。これをどのように読むかは、読者一人ひとりにかかっています。

なお、三島由紀夫文学館には『豊饒の海』の創作ノートが20冊以上収められています。

『英霊の声』

太平洋戦争敗戦の翌1946年1月1日に発布された天皇の「人間宣言」は、戦後日本の民主化の礎になったと言われますが、2・26事件の責任を問われて処刑された青年将校の霊と、特攻隊兵士の霊が語るという形をとった「英霊の声」は、「人間宣言」に根源的な疑問を投げかける問題作です。

ただ陛下御一人、神として御身を保たせ給ひ、そを架空、そをいつはりとはゆめ宣はず、(たとひみ心の裡深く、さなりと思すとも)祭服に玉体を包み、夜昼おぼろげに宮中賢所のなほ奥深く皇祖皇宗のおんみたまの前にぬかづき、神のおんために死したる者らの霊を祭りてただ斎き、ただ祈りてましまさば、何ほどか尊かりしならん。

これは現代の常識、良識から見て理解しがたい主張のように見えるかもしれません。しかしここには、歴史とは何か、その歴史の中を生きかつ死にゆく人間存在とは何かということを考えるとき、避けて通るわかにはゆかない問いがあります。文学館には「英霊の声」の元になった「悪臣の歌」の原稿も収蔵されています。

新発見資料

文学館で見つかった生前未発表資料から

その1詩「青い泡」

インキの泡は夢見がちなレエスのやう

村のはづれの空の色

自転車にのつてかけおりる

少女のコバルトの裾のいろ

幼少年期を回顧した自伝的短篇「詩を書く少年」には、「詩はまつたく楽に、次から次へ、すらすらと出来た。(中略)どうして詩がこんなに日に二つも三つもできるのだらうと少年は訝かつた」と書かれています。「青い泡」と題するこの作品も、そのような詩の一つ。「インキの泡」という目前の微小なものへの眼差しは、わずか三行の言葉の連なりの中で「空の色」へと飛翔し、「裾のいろ」へと舞い降りてきます。この詩を作った時、三島は15歳でした。

やがて「自分は詩人ではない」と思い定めた三島は、詩を封印してしまうのですが(詩「青い泡」も存在を知られていませんでした)、その詩的宇宙は、いついかなる時も、三島文学の根幹に息づいています。(『決定版三島由紀夫全集37』所収)

その2「扮装狂」

いくつの年であつたか、天勝の手品を僕ははじめて観たのだ。(中略)「天勝になりたい」とは僕の最初のねぎごとであつた。

これは三島由紀夫文学館に収められた手書き原稿の中から見つかった「扮装狂」という作品の冒頭部分です。『仮面の告白』には、主人公が女奇術師の天勝に憧れ、これを真似る場面がありますが、その原型にあたります。次の引用における「ブラ」も、『仮面の告白』の「近江」の原型です。

桜のトンネルを出たときにブラは僕の顔をみないで軽蔑したやうな口調で言つた「平岡! 貴様接吻したことある?」

「扮装狂」は太平洋戦争末期の1944年(昭和19年)に発表予定でしたが、掲載誌が資金難ゆえに刊行されなかったために、筐底に秘されていたものです。もしこの作品が発表されていたら、『仮面の告白』という小説はこの世に存在しなかったかもしれません。(『決定版三島由紀夫全集26』所収)

その3「会計日記」

1946年(昭和21年)から翌年にかけての小遣い帖で、収入・支出が細かく記されています。しかしそれだけでなく、作品の執筆状況や交流関係、大学での授業や日々の体調なども記され、たとえば1947年3月8日の項には次のようにあります。

朝カウダン社へ電話したれど要領をえず。銀行へゆき¥633.48引出 アト2千円ノミ。「猟奇」15円買ふ。「群像」二冊届く。午後当番にて野菜配給のためリヤカーを牽く。午後父湯河原へ発つ、(夜10枚目迄書く 夜中二時ねる) +15.00 ¥1338.80

最後の数字は、この日15円使ったので、1947年になってから計1338円80銭支出があったことを示すものです。執筆中の原稿は小説「舞踏病」と思われますが、この作品は結局未完、未発表に終わりました。

当時三島は22歳。作家の習作時代の様子を、具に窺うことができる、たいへん貴重な資料です。(『決定版三島由紀夫全集補巻』所収)

その4「悪臣の歌」

「英霊の声」には、元になった原稿があります。そこでは、「神のおんために死したる者らの霊を祭りて/ただ斎き、ただ祈りてましまさば、/何ほどか尊かりしならん。」に続く箇所に、「英霊の声」には無い、次のような言葉があります。

今再軍備の声高けれど、

人の軍、人の兵は用ふべからず。

神の軍、神の兵士こそやがて神なるに、

などてすめろぎは人間となり玉ひし。

これを狂信的なナショナリストの主張なのでしょうか。いや、すべての戦争は、人間特有の動機個人的な野心やプライド、経済的な打算などという側面だけから考えられるべきではなく、そこには個々の人間を越えたもの文化、歴史、そして宗教の総体が関わっている。三島はそう言いたかったのではないでしょうか。逆に言えば、自他の(敵・味方双方の)総体に目を向けようとしなければ、私たちは戦争をなくすことなど決してできないのです。「英霊の声」の背景には、そのような考えも潜んでいたように思われます。(『決定版三島由紀夫全集20』所収)

その5『豊饒の海』創作ノート

三島由紀夫は天才的な作家で、書き損じも推敲もなしに美文を生み出すことが出来るかのように思われているところがありますが、実際には作品を書くにあたって綿密に取材し、何度も構想を練り直し、場合によっては躊躇うことなく大幅な書き換えを行うこともありました。『豊饒の海』にも創作ノートが20冊以上残されているのですが、特に本多老人の最後に関して、次のような構想があったことが創作ノートからわかります。

つひに七十八歳で死せんとすとき、十八歳の少年現はれ、宛然、天使の如く、永遠の青春に輝けり。(中略)思へば、この少年、この第一巻よりの少年はアラヤ識の権化、アラヤ識そのもの、本多の種子たるアラヤ識なりし也。本多死なんとして解脱に入る時、光明の空へ船出せんとする少年の姿、窓ごしに見ゆ。

これは実際に発表された『天人五衰』の結末とはまったく異なる内容です。三島はある時期、この構想を廃棄したのです。いったいなぜ、このような改変を行ったのか。これは、三島文学における最大の問題の一つです。(『決定版三島由紀夫全集14』所収)